Come blogger utilizzo spesso ChatGPT per l’editing dei miei articoli. Talvolta, però, l’IA rifiuta di aiutarmi, sostenendo che il testo non rispetta le sue “linee guida”. Il fenomeno è curioso e inquietante allo stesso tempo. Oggi si limita a un blocco automatico: per fortuna, non può ancora processare l’utente “indisciplinato”.

Quello che l’intelligenza artificiale non può fare, però, non è sempre precluso al Parlamento italiano. E qui entra in gioco un tema molto più serio: le leggi che rischiano di incidere sulla libertà di pensiero, protetta dall’articolo 21 della Costituzione.

Libertà di espressione e Parlamento: un tema sempre caldo

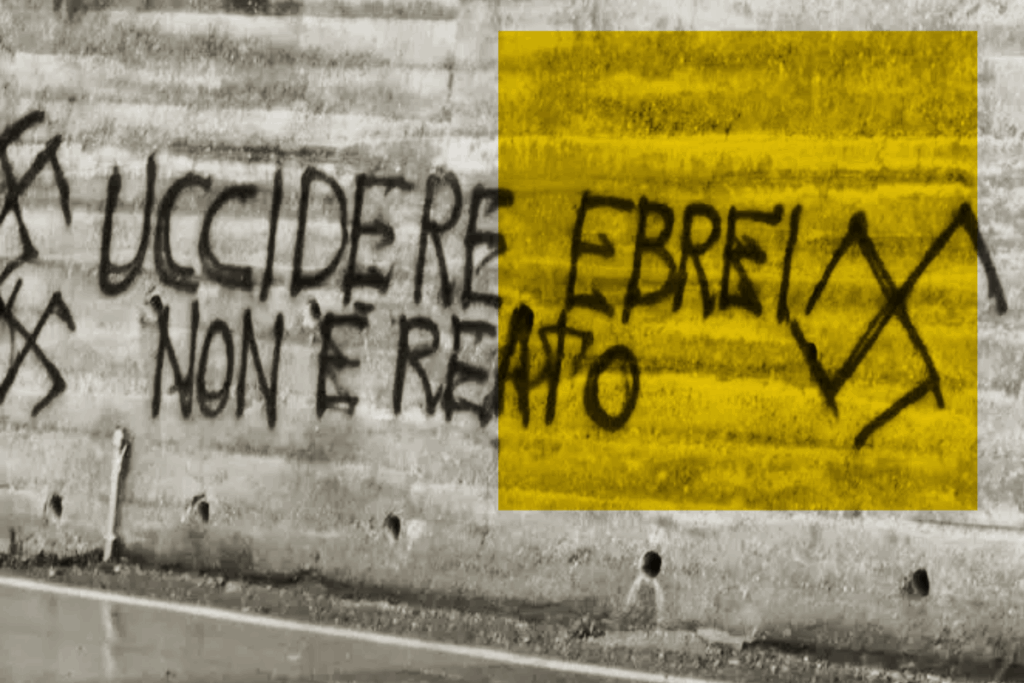

Negli ultimi anni, il dibattito parlamentare ha più volte toccato il confine tra contrasto all’odio e tutela del diritto di critica. Ricordiamo il Ddl Zan contro l’omotransfobia, respinto dal Senato, che fu al centro di una grande polemica pubblica. Oggi, al centro della discussione c’è un altro provvedimento: il disegno di legge sull’adozione della definizione operativa di antisemitismo.

Il nuovo disegno di legge sull’antisemitismo

A prima firma Massimiliano Romeo (Lega), il DDL recepisce la definizione IHRA di antisemitismo e prevede: introduzione della definizione in ambito legislativo e istituzionale; campagne educative e formative nelle scuole e per le forze dell’ordine; creazione di una banca dati nazionale; possibilità di vietare manifestazioni ritenute “a rischio antisemitismo”. Secondo i critici, alcune formulazioni potrebbero portare a limitare la critica politica verso Israele, assimilando certe contestazioni a manifestazioni antisemite.

La definizione IHRA e le sue criticità

La definizione IHRA descrive l’antisemitismo come “una certa percezione degli ebrei…”, includendo atti contro comunità ebraiche e contro Israele come Stato. Anche se dichiara che “critiche simili a quelle rivolte a qualsiasi altro Paese” non sono antisemite, alcuni punti sono controversi: il riferimento ai “doppi standard” può essere interpretato in modo restrittivo; la possibilità di assimilare attivismo pro-Palestina a condotte discriminatorie; il rischio di criminalizzazione della critica politica.

Parallelo con ChatGPT: due forme di limitazione

ChatGPT applica filtri automatici interni: non spiega sempre i criteri e non offre possibilità di appello. Il Parlamento può introdurre norme che incidono direttamente sul discorso pubblico e sulle manifestazioni. In entrambi i casi, il risultato è simile: qualcuno (o qualcosa) decide in anticipo cosa può essere detto.

La democrazia come gestione delle masse

La democrazia, intesa come meccanismo di voto aggregativo, si basa sulla partecipazione. Ma se le opinioni vengono filtrate o neutralizzate, resta una domanda: perché il popolo dovrebbe votare, se la sua voce è trattata come un unico blocco indistinto? Questa provocazione non è uno slogan: è un invito a riflettere sullo stato reale della libertà di espressione e sulla qualità della democrazia.

Difendere la libertà di parola: un dovere civico

Non è paranoia sospettare tentativi di controllo. È invece responsabilità di ogni cittadino leggere i testi di legge, verificare le fonti, smontare slogan e manipolazioni, difendere la parola libera anche quando è scomoda. Solo così la democrazia può restare un luogo di confronto e non un recinto regolato da pochi.

Conclusione

Dal blocco di un algoritmo alle aule parlamentari, la questione è la stessa: chi decide cosa si può dire? Rispondere significa decidere che tipo di società vogliamo.

SOSYIENI ILBLOG

Bonifico Bancario all'IBAN IT20H36772223000EM001040963 intestato ad Andrea Ferrari, causale "donazione liberale"